Was ein Krankenhaus leisten kann

Ich war in den vergangenen Monaten häufig in Krankenhäusern und kann einen guten Vergleich anstellen. Über die beiden atmosphärisch bedrückenden möchte ich nur als Kontrast ganz kurz schreiben, sie aber auch nicht beim Namen nennen. Denn als alter Zivi vor über 30 Jahren im Krankenhaus Salzdahlumer Straße in Braunschweig (damals noch 24 Monate) habe ich großen Respekt vor der Arbeit dort.

Dennoch: In den beiden Häusern bist du eine Nummer, die durch das System von Untersuchungen manövriert wird. Du empfindest dich nicht als Mensch, sondern eher als störendes Element, das „behandelt“ werden soll. Dabei wäre das gerade mit einer schweren Erkrankung so wichtig.

Wenn die Pflegekräfte nur rudimentär deutsch sprechen, wird es noch absurder, weil eine Spannung in die Beziehung hineinkommt, die man eigentlich schnell klären könnte. Ganz schlimm wird es, wenn das Personal mit Patienten spricht, als seien sie schwerhörig oder einfach dumm. Unangenehm.

Und was beim Durchschleusen der Patienten im Vordergrund steht, ist das Warten. Warten im Flur, warten im Zimmer, meist das Warten im Bett, was es für das Personal womöglich als tolerabel erscheinen lässt. Ich war immer froh, wenn ich das Krankenhaus wieder verlassen konnte. Bloß eine Nummer im System, wie entwürdigend.

Blick in den Garten des Israelitischen Krankenhauses.

Ganz anders im Israelitischen Krankenhaus. Die Aufnahme und erste Untersuchungen unterscheiden sich nicht grundlegend von den anderen Häusern. Vielleicht ist weniger Hektik, weil es keine Notaufnahme gibt.

Aber speziell bei mir war es schon zu Beginn signifikant anders: Ich wurde gefragt, ob ich aufgrund der Schwere meiner Krebserkrankung nicht das Palliative Angebot des Krankenhauses annehmen wolle.

„Als palliative Therapie oder Palliativtherapie bezeichnet man eine medizinische Behandlung, die nicht auf die Heilung einer Erkrankung abzielt, sondern darauf, die Symptome zu lindern oder sonstige nachteilige Folgen zu reduzieren (Palliation) um die Lebensqualität zu verbessern. (...) Sie steht im Gegensatz zu den kurativen Therapien, die auf eine Heilung abzielen. Der Begriff palliativ leitet sich von lateinisch pallium „Mantel“ ab und bedeutet wörtlich „ummantelnd“.“

Das dortige Palliativteam besteht aus fünf Personen: Ernährungsberaterin, Physiotherapeutin, Psychoonkologische Fachkraft, Ärztin und einer Expertin für soziale Dienste. Eine perfekte Mischung. Ich sagte zu.

Und das tat sehr gut. So bekam ich gleich einen langen Zettel an möglichen Speisen morgens, mittags, abends, aus denen ich auswählen konnte. So merkwürdig das klingt, aber gerade das Essen bekommt in solch einer Situation eine besondere Bedeutung. Es steht für Genuss, und aus verschiedenen Optionen auswählen zu können, steigert diesen Genuss natürlich enorm.

Die Ärztin war vor allem dazu da, die Lücke, die bei den üblichen ärztlichen Gesprächen und Routinen angesichts der Menge an zu behandelnden Patienten zwangsläufig entsteht, zu schließen. Sie nahm sich Zeit, um die Ergebnisse tiefer zu erläutern, sich meine Sorgen und Wünsche anzuhören und geduldig Auskunft zu geben beziehungsweise gemeinsam mit mir nach Lösungen zu suchen.

An dieser Stelle macht es Sinn, das Arzt-Patienten-Verhältnis im Laufe der Geschichte zu betrachten:

Früher paternalistisch: Der klassische Halbgott in Weiß, meist männlich, unnahbar, allwissend. So war früher das Selbstverständnis des Mediziners. Aus Sicht des Patienten natürlich total unbefriedigend, weil er/sie sich in vollkommene Abhängigkeit begibt. Ein eigener Patientenwille ist nicht nur nicht vorgesehen, sondern er ist eigentlich auch für die Therapie störend. Man möge den Meister/Magier/Halbgott doch bitte machen lassen und sich da raushalten. Gott sei dank sind diese Zeiten vorbei.

Heute informativ: Mittlerweile sind Ärzte und auch das Pflegepersonal sehr transparent. Sie sagen dir, mit welcher Wahrscheinlichkeit du diese oder jene Therapie anschlägt. Sie überlassen dem Patienten die Entscheidung und versorgen ihn/sie lediglich mit allen wichtigen Informationen. Aber das ist eben auch das Dilemma: Die Patientenperspektive ist immer von Hoffnung geprägt, und sei sie noch so klein. Erst recht, wenn nicht nur der Patient selbst, sonder auch seine enge Verwandtschaft mitentschieden soll. Das informative Verhältnis führt meist zu einer Überversorgung, weil nichts rein sachlich ausgeschlossen werden kann. Es könnte ja sein, dass diese neuartige Therapieform ausgerechnet bei mir anschlägt. Für den Arzt kann es bequem sein, sich auf sachliche Argumente mit Wahrscheinlichkeiten zurückziehen, beziehungsweise sich hinter ihnen verstecken zu können. Schließlich entscheidet ja der Patient.

Aber kann er/sie überhaupt entscheiden?

Künftig interpretativ: Im Ideal betrachtet der Arzt den Patienten in seiner ganzen Verfassung und nicht bloß ein Set an Organen oder eine Liste an Blutwerten. Mit ganzer Verfassung meine ich vor allem die Antwort auf die Frage: „Was möchtest du, Patient? Was Ost dir wichtig?“ Mittlerweile weiß ich, dass es Nebenwirkungen von Chemotherapie gibt, die so unerwünscht sind, dass sie das Leben des Patienten erheblich belasten. Das ist das Gegenteil von Palliative Behandlung. Ein Beispiel, von dem ich las: Ein Mann wollte eigentlich nur Baseballspiele schauen und dazu Eis essen. Das war ihm aber angesichts der Chemokeule, die er bekommen hatte, nahezu unmöglich. Machte es ihn glücklich? Natürlich nicht!

Aber die Behandlung wurde so angepasst, dass der Fokus nicht mehr auf der Lebensverlängerung um jeden Preis sondern auf der bestmöglichen Behandlung für die Wünsche des Patienten ausgerichtet wurde.

Auf dieser Haltung basiert auch die Pflege im Hospiz, wie ich es mir wünschen würde:

„Im Hospiz geht es nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“

Zum Pallittivteam gehörten wie erwähnt auch Physiotherapeuten, die mich täglich besuchten und fragten, wonach mir denn wäre. Da die Betten hart waren, bat ich oft um eine ausgiebige Rückenmassage, aber auch bei latenten Kopfschmerzen eine Kopfmassage oder aufgrund von der Chemo geschundener Füße eine pflegende Fußmassage. Einfach herrlich, täglich seine kleine Flucht und Entspannung zu finden,

Und während dieser Behandlungen auf ganz einfache und liebevolle Art kamen wir natürlich ins Gespräch. Diese Gespräche waren mal tiefer, mal ein wenig schlichter, fanden aber immer irgendwie in einem geschützten Raum statt. Ich konnte sehr offen und aufrichtig sein und hatte den Eindruck, den meisten aus dem Therapeutinnenteam ging es auch so,

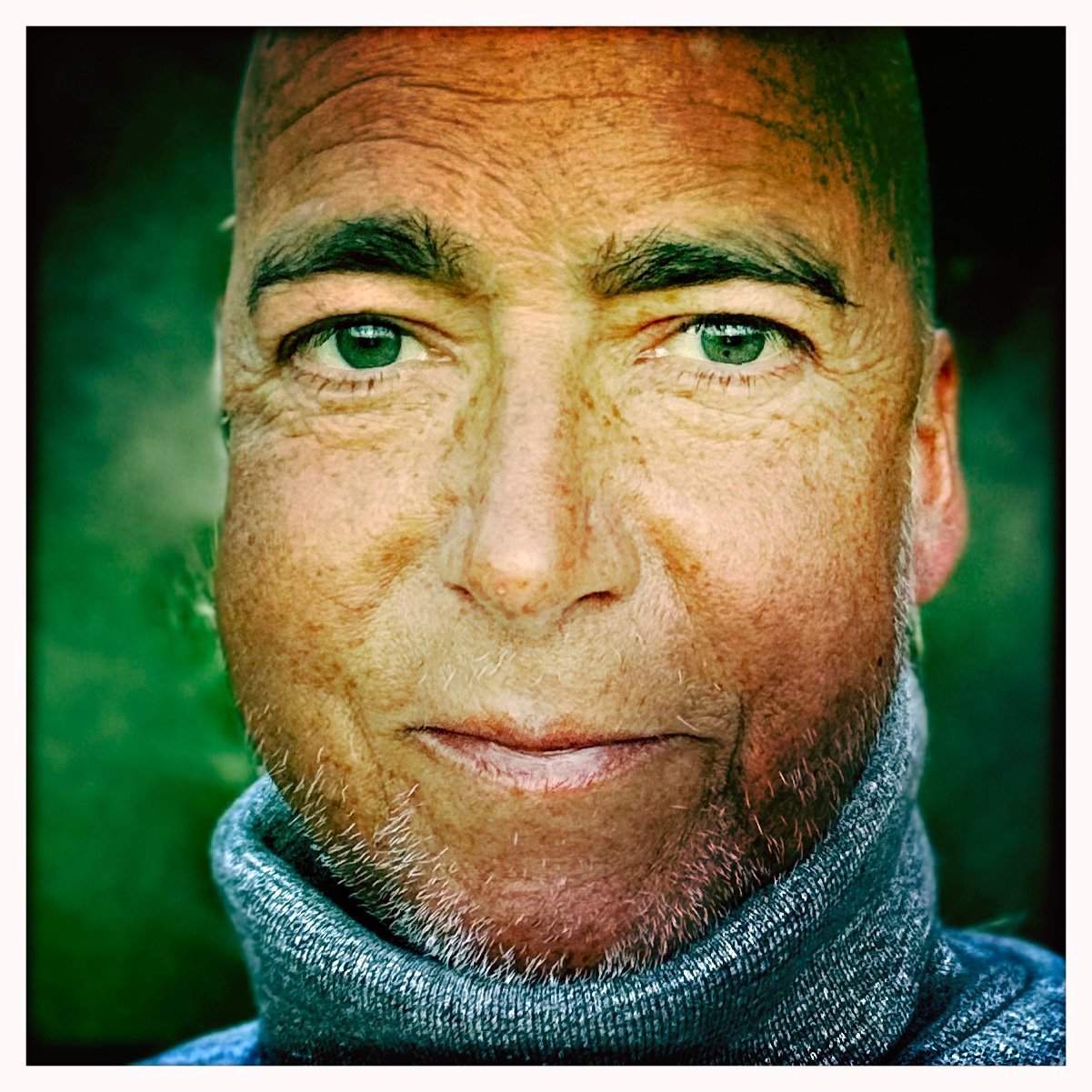

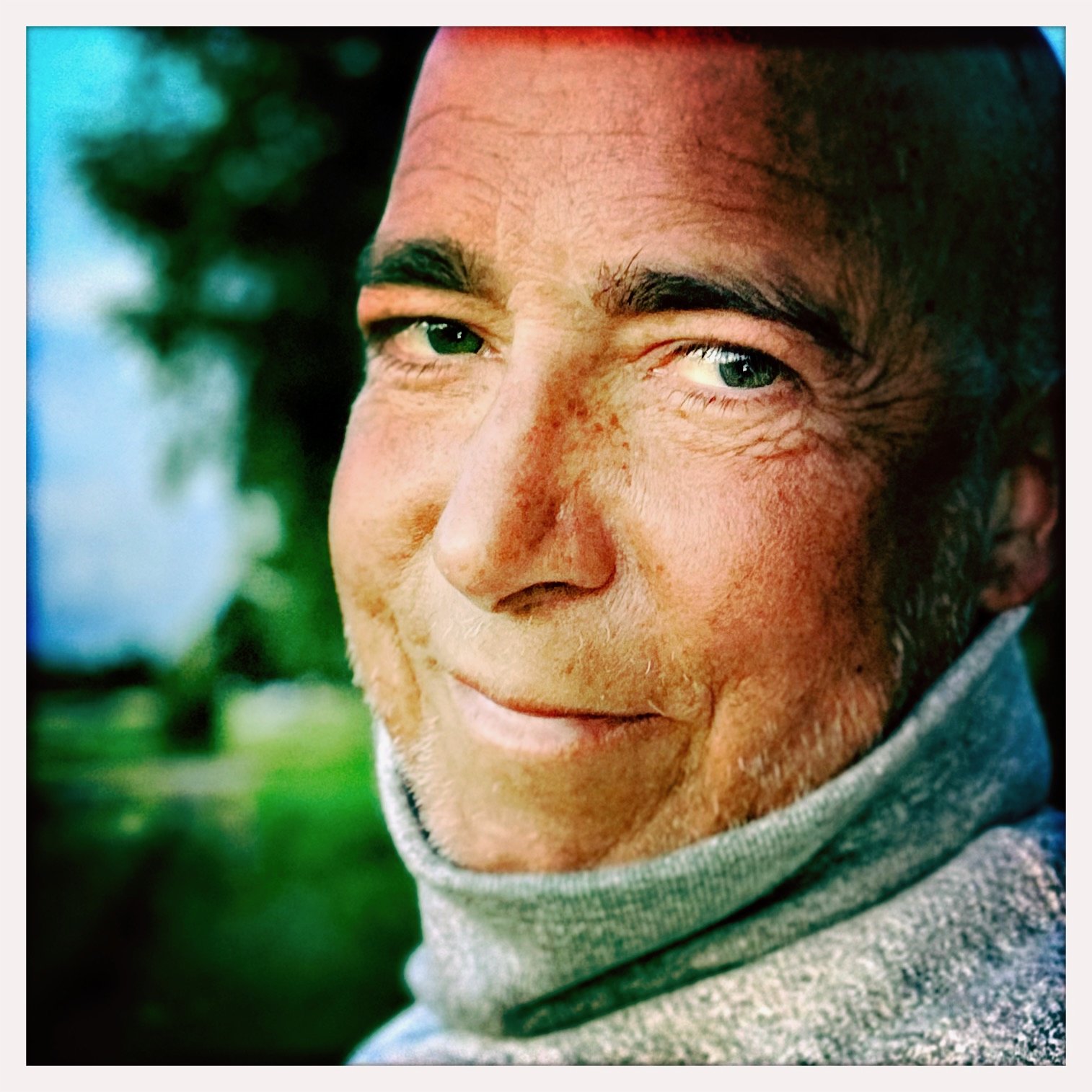

Schlichtes Zimmer, aber liebevolle Atmosphäre mit einem wirklich tollen Team im Israelitischen Krankenhaus.

Besonders schön war die Begegnung mit Frau Schwipper: Sie war vielleicht ein paar Jahre älter als ich, aber das spielte keine Rolle. Wir waren sehr offen miteinander, und sie formulierte einen schönen Gedanken, über den ich noch lange sinniert habe: Dass die wirklich tief empfundenen Gefühle einem anderen Menschen gegenüber nicht zwangsläufig ausgesprochen werden müssten, Zunächst klang es irgendwie beschwichtigend, als sei das eigentliche Ideal, offen miteinander umzugehen, bei aufkommenden Hindernissen nicht mehr so relevant.

Doch aus ihrer ganz persönlichen Familiengeschichte ergab sich ein anderes Bild. Es ist wahr: Gefühle, die wir zwischenmenschlich hegen benötigen oftmals gar nicht einer verbalen Bestätigung, einer Bekräftigung. Sind sie tief und ehrlich empfunden, dann reicht dieses zauberhafte Empfinden von zwischenmenschlichen Gefühlen, von einer Verbindung. Eine Verbalisierung und damit auch schnell Rationalilsierung kann diesem Zauber sogar entgegen stehen.

Besonders rührend war unser Abschied, weil Frau Schwipper fragt, ob sie mich mal richtig in den Arm nehmen dürfe. Natürlich wusste sie um meine Diagnose. Aber das stand nicht im Vordergrund. Es war einfach das Bedürfnis, mich als jemanden, mit dem sie sehr offen und herzlich in Verbindung getreten ist (während sie mir in den vergangenen Tagen Rücken und Füße massiert hatte), körperlich zu spüren. Natürlich willigte ich ein und war in der Tat sehr berührt.

Frau Schwipper aus dem Physioteam. Zum Abschied eine innige Umarmung.

Eines ist klar: Jede Zeit im Krankenhaus hat immer einen ernsten Hintergrund und bietet wenig Anlass, sich über den Aufenthalt zu freuen. Doch wenn solch ein Aufenthalt notwendig ist, dann in einer Atmosphäre wie im Israelitischen Krankenhaus. Kaum zu glauben, aber wirklich jeder und jede aus dem Team war liebevoll und aufmerksam mir gegenüber. Ich bekam bei meiner Mundentzündung Eis, wann immer ich wollte. Alle meine Wünsche wurden sofort erfüllt. Mein Befinden beschäftigte das Pflegeteam ernsthaft.

Und das trägt zum Heilungsprozess bei: Ich habe mich als Mensch mit je eigenen Bedürfnissen gefühlt, nicht als Nummer in einem großen, kalten System. Und so denke ich doch mit guten Gefühlen an meine Zeiten im Israelitischen Krankenhaus zurück.